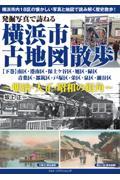

発掘写真で訪ねる横浜市古地図散歩 下巻

南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区

1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります

大船駅の所在地は鎌倉市に設定されているが、駅の北側は横浜市栄区に入っている。しかし、改札は鎌倉市側の南改札しかなく、栄区民は長く不便を強いられていた。そのため、横浜市は昭和57年(1982)から要望書や署名を提出するなどして、JR東日本と協議を重ねてきた。結果、平成14年(2002)に合意。大船駅横浜市側に北改札及び笠間口が新設されたのは平成18年2月2日、近年のことである。

大船駅にはJR根岸線(京浜東北線)が乗り入れている。根岸線は昭和39年に桜木町駅から磯子駅まで開通し、昭和45年に洋光台駅(磯子区)まで延び、昭和48年には東海道線の大船駅と結ばれ、途中駅として港南台駅(港南区)、本郷台駅(栄区)が誕生。根岸線の延伸に合わせて横浜市南部の丘陵地帯での都市開発が始まり、現在に至っている。

横浜内陸部は、相鉄本線沿線は早い時期から都市開発が行われていた。一例を挙げれば、希望ヶ丘は相鉄が戦後まもない昭和20年代前半に手掛けた街だ。やがて昭和30年代に団地の時代が来ると、新開地には集合住宅が建つようになった。とはいえ、内陸部には鉄道が通っていないところも少なくなかった。泉区はその典型例で、相鉄いずみ野線・市営地下鉄ブルーラインが開業するまで「陸の孤島」とも呼ばれていたほどだ。

横浜市内陸部の発展に欠かせなかったのは、ブルーラインだ。港北ニュータウンがその最たる例だろう。

横浜港の一極集中型都市だった横浜市も、鉄道網の進展に伴い内陸部も拓け、今では人口380万人を数える大都市になった。本書を参考に、横浜市の歴史散歩を楽しんでいただきたい。

よく利用するジャンルを設定できます。

「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。

表示の並び替えができます。